Rischi Naturali - Rsa

Rischi naturali

Rischi naturali

Il Rischio naturale (R) è il prodotto tra:

- P (pericolosità), data dalla probabilità che un evento naturale(es., terremoto, eruzione vulcanica, frana, inondazione, etc.), caratterizzato da una intensità energetica al di sopra di una certa soglia e quindi in grado di causare impatti che vanno dal disagio lieve all’impatto distruttivo, possa verificarsi in un certo intervallo di tempo in un certo territorio;

- E(esposizione), che corrisponde al valore complessivo di tutti gli elementi, come persone, edifici, infrastrutture, insediamenti, attività economiche, presenti nell’area del territorio esposto che potrà essere presumibilmente interessato dall’evento;

- V(vulnerabilità), data dal valore del danno riportato da quegli stessi elementi, cioè persone, edifici, infrastrutture, insediamenti, attività economiche, in funzione della propensione di ciascuno di essi a subire danneggiamenti indotti dall’evento, qualora si verificasse.

| R - RISCHIO P - PERICOLOSITA' E- ESPOSIZIONE V- VULNERABILITA' |

| R= P*E*V |

Uno stesso evento, a parità di pericolosità, può risultare molto rischioso in un contesto densamente abitato, dove l’esposizione e la vulnerabilità sono entrambe elevate, e poco o per nulla rischioso in un altro contesto completamente disabitato e, pertanto, senza popolazione né infrastrutture.

Laddove il rischio risulti elevato, la sua riduzione può ottenersi attraverso la limitazione dei fattori che lo determinano (P, E, V) con interventi di “previsione” e di “prevenzione”.

La previsione è la capacità di “anticipare” l’occorrenza di un evento, sia grazie a studi di pericolosità storica sia attraverso l’attivazione di sistemi di monitoraggio che, una volta verificate le relazioni causa- effetto di un evento, danno informazioni sulla possibilità di “prevederlo, laddove è possibile, e anticiparlo”.

La prevenzione invece si attua con misure sia strutturali (opere fisiche di intervento sul territorio) sia non strutturali, che riguardano la pianificazione territoriale, la gestione del territorio, la consapevolezza della condizione di rischio.

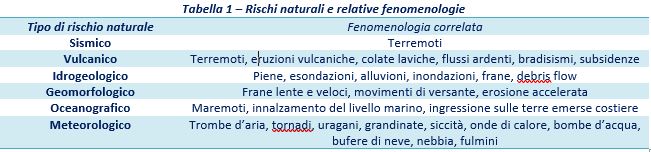

Esistono diverse tipologie di rischi naturali, elencati, in maniera non esaustiva, nella Tabella 1.

Il territorio della Regione Campania è esposto a più tipologie di rischi naturali anche più elevati rispetto a quelli che si riscontrano nel panorama nazionale. Tali rischi condizionano lo sviluppo socio-economico e le attività di pianificazione e programmazione del territorio regionale.

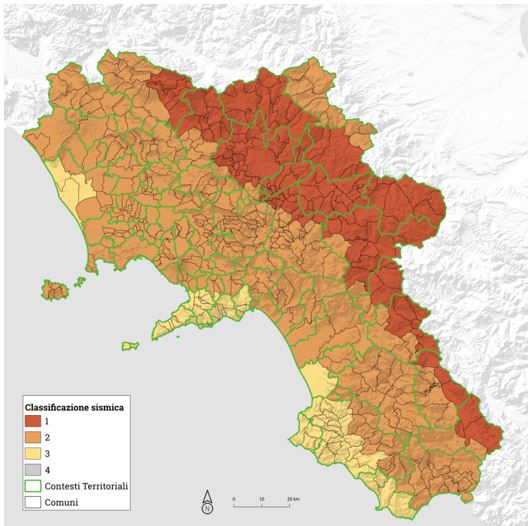

Tutti i Comuni della Regione Campania risultano classificati, ai fini della sismicità; a valle di tale classificazione si individuano tre diverse fasce, ciascuna caratterizzata da una sismicità definita. In corrispondenza della fascia appenninica si ritrova la zona a massima sismicità (che interessa un totale di 129 Comuni, coinvolge una popolazione complessiva di 376.702, pari al 6,74 % del totale regionale, e riguarda il 29,19 % del territorio regionale) ed è delimitata sui due lati da fasce di moderata sismicità (a loro volta ricomprendenti 359 Comuni, per l’84,39 % della popolazione regionale e il 54,84 % del territorio). Le zone della regione più lontane dalla fascia appenninica, invece, sono a sismicità bassa (62 Comuni, 496.367 abitanti, pari all’8,52 % della popolazione complessiva e superficie del 9,39 % della superficie regionale).

La classificazione del territorio dell’Area Vesuviana ha portato alla individuazione delle zone che potrebbero essere interessate, con effetti diversi, da una eventuale ripresa dell’attività vulcanica. La elevatissima conurbazione delle pendici dell’edificio vulcanico espone fortemente l’area, che risulta estremamente vulnerabile. L’area a maggiore rischio vulcanico (Zona Rossa) interessa quasi completamente la provincia di Napoli (per la provincia di Salerno è presente il solo Comune di Scafati), persistendo in totale su 24 Comuni (pari a scala regionale al 4,36% dei Comuni campani), interessando l’11,65 % della popolazione regionale ed estendendosi su una superficie di 319,35 Km2, pari al 2,36 % del territorio regionale.

La zonizzazione, ai fini del rischio vulcanico, del territorio dei Campi Flegrei individua quelle aree che potrebbero essere interessate da una eventuale attività vulcanica, seppure con effetti diversi. La vulnerabilità dell’area risulta, tra l’altro, elevata, a causa della intensa conurbazione che si è andata impostando nel corso dei decenni. Sia la Zona Rossa che la Zona Gialla ricadono esclusivamente nella provincia di Napoli. L’area a maggiore rischio vulcanico (Zona Rossa) interessa 7 Comuni in totale, dei quali alcuni sono ricompresi solo in parte (Giugliano in Campania e Quarto), altri sono in parte in Zona Rossa e in parte in Zona Gialla (Marano di Napoli), mentre Napoli è interessata con 9 suoi quartieri. La popolazione interessata è pari a 614.285 residenti, corrispondenti ad una scala provinciale al 19,81 % e ad una scala regionale al 10,54 %; la superficie interessata è pari a 160,69 Km2, sempre corrispondenti al 13,63 % del territorio provinciale e all’1,75 % del territorio regionale.

Anche la Zona Gialla interessa esclusivamente parte della provincia di Napoli, incluso il capoluogo, coinvolto con 24 suoi quartieri. La popolazione interessata è pari a 866.851 residenti che corrispondono al 27,95 % della totale provinciale e al 14,88 % di quello regionale, mentre la superficie coinvolta costituisce rispettivamente l’8,02 % e lo 0,69 %.

L’analisi dei dati territoriali indica che le aree a pericolosità di frana, valutate separatamente in considerazione del rispettivo grado di pericolosità, sono presenti in modo generalizzato in quasi tutti i Comuni campani , con percentuali medie superiori al 70%, rispetto al numero complessivo regionale.

La percentuale media relativa alla popolazione residente nelle aree a pericolosità di frana e alla estensione dei territori relativi si attesta al 5% dell’intera popolazione regionale; le aree a pericolosità di frana risultano avere una estensione corrispondente a circa il 15% del complessivo territorio regionale.

Ciò fa ritenere alta la pericolosità da frana e in termini di popolazione coinvolta e in termini di aree interessate.

L’analisi dei dati territoriali indica che le aree a probabilità di alluvione, valutate separatamente in considerazione del rispettivo grado di pericolosità, sono presenti in modo generalizzato in quasi tutti i Comuni campani , con percentuali che si attestano mediamente a valori di poco superiori al 60% rispetto al totale regionale.

Le superfici direttamente interessate da queste aree a diversa pericolosità di alluvione si attestano a livello regionale a percentuali medie del 5%. Gli stessi valori medi si registrano per la popolazione coinvolta (5% circa).

Alla luce degli episodi storici, per quanto lontani nel tempo e in numero limitato, e di tutto quanto illustrato, la probabilità che si verifichi un evento di innesco di un maremoto disastroso che possa interessare le coste campane non appare bassissima; ciò impone una valutazione della sicurezza della fascia costiera intensamente urbanizzata e antropizzata, in termini di pericolosità e rischio potenziale da tsunami.

Ovviamente le province considerate ai fini di tale rischio sono quelle che hanno tratti di costa (Caserta, Napoli e Salerno).

Rispetto ad un rischio più marginale, legato alla presenza di tratti costieri e dei conseguenti danni almeno alle infrastrutture ed edifici dislocati lungo la costa, a livello regionale risulta esposta una popolazione pari al 10,91 % di quella totale regionale.

Per quanto riguarda un rischio più generalizzato di ingressione, che è legato ai probabili danni che potrebbero subire i centri abitati principali posti ad una quota media sul livello medio del mare (l.m.m.) inferiore a 10 m, la popolazione interessata è pari a 510.801 residenti che corrispondono all’8,76 degli abitanti della Campania.

RISCHIO SISMICO

La storia sismica della Regione Campania è ricca di eventi anche di forte violenza. L’analisi della distribuzione dei terremoti storici e recenti e le caratteristiche tettoniche della regione consentono di individuare come aree sismogenetiche di maggiore rilevanza quelle in corrispondenza della fascia dell’Appennino campano-lucano (il Sannio, l’Irpinia, la Zona campano-lucana). La sismicità di origine appenninica si caratterizza per meccanismo di faglia diretta, con livelli energetici elevati e profondità ipocentrali comprese tra gli 8 e i 12 km.

L’area della Provincia di Napoli, a causa della presenza dei Campi Flegrei, dell’Isola d’Ischia e del Somma-Vesuvio, risulta esposta anche alla sismicità di origine vulcanica, caratterizzata da livelli energetici più bassi (profondità ipocentrali comprese nei primi 5 km) e da una più bassa frequenza di occorrenza degli eventi stessi rispetto alla sismicità di origine appenninica.

Per limitare gli effetti dei terremoti, l’azione governativa statale e regionale si è concentrata sulla classificazione del territorio sulla base della diversa sismicità, finalizzata all’applicazione di norme specifiche per le costruzioni nelle zone diversamente classificate.

L’intero territorio campano è stato suddiviso (DGR n°5447 del 07/11/2002 – Classificazione sismica della Campania)in tre zone sismiche, cui corrispondono livelli di pericolosità decrescenti:

- Zona ad elevata sismicità (corrispondente ad un grado di sismicità S = 12) – 129 Comuni (23% del totale);

- Zona a media sismicità (corrispondente ad un grado di sismicità S = 9) – 359 Comuni (65% del totale);

- Zona a bassa sismicità (corrispondente ad un grado di sismicità S = 6) – 62 Comuni (12% del totale).

Nessun Comune campano è stato inserito nella quarta zona sismica (prevista invece a livello nazionale), ritenuta la meno pericolosa e per la quale la probabilità che si verifichi un terremoto è estremamente bassa.

ANALISI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

click sul link dell'indicatore>

| N | INDICATORE | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE SECONDO IL MODELLO DIPSIR | COPERTURA TEMPORALE | COPERTURA SPAZIALE |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Comuni classificati ad elevata sismicità | L'indicatore descrive il numero dei Comuni campani classificati a sismicità elevata (S12) con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

| 2 | Comuni classificati a moderata sismicità | L'indicatore descrive il numero dei Comuni campani classificati a sismicità moderata (S9) con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

| 3 | Comuni classificati a bassa sismicità | L'indicatore descrive il numero dei Comuni campani classificati a sismicità bassa (S6) con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

RISCHIO VULCANICO

Il territorio campano, ed in particolare quello napoletano, si caratterizza sia per la concentrazione di tre aree vulcaniche attive (Somma - Vesuvio, Campi Flegrei e Isola d’Ischia), sia per l’elevata densità demografica.

Il livello di pericolosità di ogni singolo vulcano, l’esposizione (valore esposto nelle singole aree) e la vulnerabilità (gli ampi danni che ne potrebbero derivare), contribuiscono a rendere estremamente elevato il valore di rischio dell’area flegrea e vesuviana.

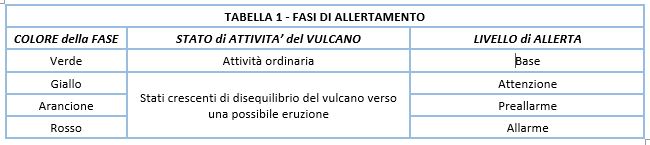

Area Vesuviana

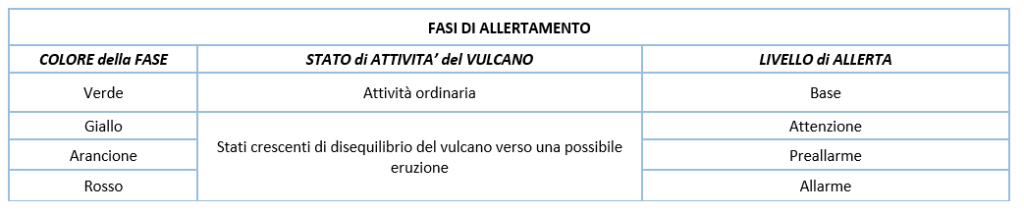

Il Vesuvio è uno dei vulcani tra i più monitorati, per l’elevatissima conurbazione delle zone alle sue pendici. Molto spesso le eruzioni sono precedute da fenomeni “precursori” (terremoti, deformazioni del suolo, variazioni di composizione e temperatura delle fumarole, ecc.), il cui Il monitoraggio è fondamentale per definire lo stato di attività degli apparati vulcanici e i relativi livelli di allerta. Il passaggio da un livello di allerta al successivo corrisponde alla variazione dei parametri ordinariamente monitorati, 24 ore su 24, dal sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e comporta un aumento progressivo della probabilità l’approssimarsi di una fase eruttiva. Di conseguenza si modula la risposta crescente del sistema di Protezione civile, per la necessaria adozione di correlati interventi operativi previsti dai rispettivi Piani di emergenza, così come alla tabella seguente.

Una eventuale variazione di livello di allerta viene valutata sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e sul parere della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi. I livelli di allerta sono dichiarati dal Dipartimento di Protezione Civile in accordo con la Protezione civile regionale; preallarme e allarme sono dichiarati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Attualmente il livello di allerta al Vesuvio è quello base, caratterizzato dal colore verde (cfr. Tabella 1), ossia non si registra alcun fenomeno anomalo rispetto all’ordinaria attività che caratterizza da decenni il vulcano.

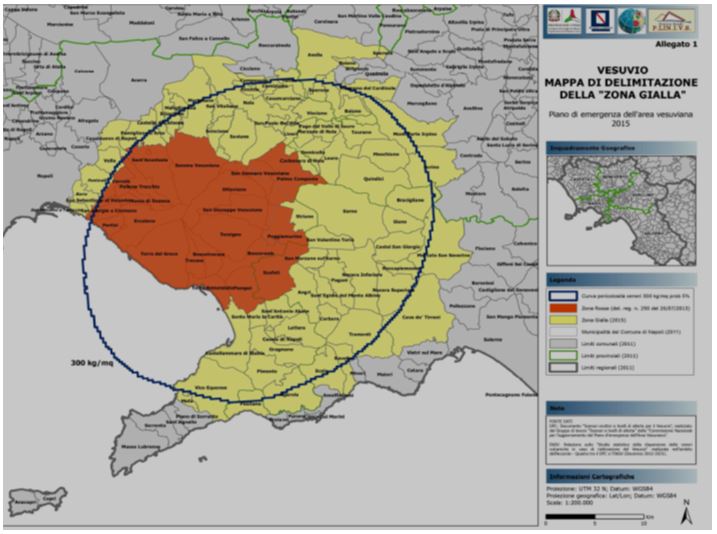

L’entità del rischio vulcanico trova la sua rappresentazione nella zonizzazione del territorio in funzione della pericolosità (hazard) attesa, definita nell’ambito dei Piani Nazionali di Emergenza per l’Area Vesuviana. Ad oggi per l'area Vesuviana, in coerenza con il Piano di emergenza del 1995 poi aggiornato nel 2001, sono state delimitate le due zone a rischio: la "Zona Rossa” e la"Zona Gialla", esterna alla zona rossa.

La Zona Rossa , approvata il 14 febbraio 2014 con Direttiva del PdCM (Presidente del Consiglio dei Ministri), rappresenta quell’area per la quale l’evacuazione preventiva è l’unica misura di salvaguardia della popolazione; comprende i territori di 25 Comuni delle Province di Napoli e di Salerno, ovvero 7 Comuni in più rispetto ai 18 previsti dal Piano nazionale di emergenza del 2001. La zona rossa,a sua volta, è suddivisa in un’area“zona rossa 1”, esposta all’invasione di flussi piroclastici, e in una seconda definita “zona rossa 2”.soggetta ad elevato rischio di crollo delle coperture degli edifici per l’accumulo di depositi piroclastici (ceneri vulcaniche e lapilli),

La Zona Gialla , approvata con la DGR Campania del 9 febbraio 2015, di seguito formalizzata con Direttiva del PdCM pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2016, rappresenta invece l’area, esterna alla zona rossa, esposta alla significativa ricaduta di cenere vulcanica e di materiali piroclastici e comprende 63 Comuni e tre circoscrizioni (Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio) del Comune di Napoli.

La zonizzazione comprende anche una zona esterna alla zona gialla, laddove sono previste significative ricadute di ceneri vulcaniche a formare spessori di 20 cm, di 10 cm e di 5 cm. L’ovale azzurro della figura 1 racchiude l’areale soggetto a significative ricadute di materiali priroclastici con spessori stimati tali da indurre sovraccarichi pari a 300 kg/mq.

ANALISI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

click sul link dell'indicatore>

| N | INDICATORE | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE SECONDO IL MODELLO DIPSIR | COPERTURA TEMPORALE | COPERTURA SPAZIALE |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Comuni classificati a rischio vulcanico appartenenti alla Zona Rossa dell’area vesuviana | L'indicatore descrive il numero dei Comuni ricadenti in Zona Rossa, soggetti ad invasione da flussi piroclastici e ad elevato rischio di crollo delle coperture degli edifici per accumulo di materiali piroclastici con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

| 2 | Comuni classificati a rischio vulcanico appartenenti alla Zona Gialla dell’area vesuviana | L'indicatore descrive il numero dei Comuni ricadenti in Zona Gialla, soggetti a significativa ricaduta di cenere vulcanica e materiali piroclastici per spessori di 20-40 cm con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

DATI COMUNI PIANO NAZIONALE RISCHIO VULCANICO – DOWNLOAD DEI DATI

Area Flegrea

I Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica a caldera, cioè un’area ribassata di forma quasi circolare che si è formata a seguito di grandi eruzioni esplosive.

Sono tra le aree vulcaniche più monitorate al mondo, per l’elevata vulnerabilità del territorio interessato. Le eruzioni sono spesso precedute da fenomeni “precursori” (terremoti, deformazioni del suolo, variazioni di composizione e temperatura delle fumarole, ecc.), il cui Il monitoraggio è fondamentale per definire lo stato di attività di un apparato vulcanico e i relativi livelli di allerta. Il passaggio da un livello di allerta al successivo corrisponde alla variazione dei parametri ordinariamente monitorati, 24 ore su 24, dal sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e comporta un aumento progressivo della probabilità l’approssimarsi di una fase eruttiva. Di conseguenza si modula la risposta crescente del sistema di Protezione civile, per la necessaria adozione di correlati interventi operativi previsti dai rispettivi Piani di emergenza, così come alla tabella seguente.

Una eventuale variazione di livello di allerta viene valutata sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e sul parere della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi. I livelli di allerta sono dichiarati dal Dipartimento di Protezione Civile in accordo con la Protezione civile regionale; preallarme e allarme sono dichiarati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal 2012 ad oggi le variazioni di alcuni parametri monitorati nell’area della caldera hanno reso necessario per i Campi Flegrei innalzare l’allerta al livello giallo e attivare la fase operativa di attenzione.

L’entità del rischio vulcanico trova la sua rappresentazione nella zonizzazione del territorio in funzione della pericolosità (hazard) attesa, definita nell’ambito dei Piani Nazionali di Emergenza per l’Area Flegrea; infatti,

è stata individuata, in coerenza con i Piani di emergenza, una zonizzazione del territorio in funzione della pericolosità attesa.

Il 29 dicembre 2014 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania la delibera della Giunta regionale con la delimitazione definitiva della "Zona Rossa" cioè di quell’area potenzialmente esposta all’invasione di flussi piroclastici e per i quali l’evacuazione preventiva è individuata come unica misura di salvaguardia della popolazione.

Con DGR Campania n. 175 del 3 aprile 2015 è stata definita anche la nuova zona gialla, cioè di quella area, esterna alla zona rossa, dove, sulla base dello scenario preso a riferimento di una eruzione nei Campi Flegrei di taglia media con formazione di una colonna eruttiva pari a 12 km, è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche; tale area comprende 6 Comuni dell’area e 24 quartieri del Comune di Napoli.

ANALISI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

click sul link dell'indicatore>

| N | INDICATORE | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE SECONDO IL MODELLO DIPSIR | COPERTURA TEMPORALE | COPERTURA SPAZIALE |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Comuni classificati a rischio vulcanico appartenenti alla Zona Rossa dell’Area flegrea | L'indicatore descrive il numero dei Comuni classificati a rischio vulcanico ricadenti nella Zona Rossa, soggetti ad invasione di flussi piroclastici, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

| 2 | Comuni classificati a rischio vulcanico appartenenti alla Zona Gialla dell’Area flegrea | L'indicatore descrive il numero dei Comuni classificati a rischio vulcanico ricadenti nella Zona Gialla, soggetti a significativa ricaduta di cenere vulcanica e materiali piroclastici per spessori di 20-40 cm, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

DATI COMUNI PIANO RISCHIO VULLCANICO CAMPI FLEGREI – DOWNLOAD DEI DATI

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il territorio della Campania è fortemente esposto al rischio idrogeologico per la combinazione dei seguenti fattori:

- geologicamente è un territorio "giovane" e soggetto a intensi processi morfogenetici;

- è fortemente condizionato dall’antropizzazione e dalle continue modifiche del territorio che, da un lato, incrementano la possibilità di accadimento dei fenomeni e, dall’altro, aumentano la presenza di beni e di persone nelle zone dove tali eventi sono possibili e si manifestano, a volte con effetti catastrofici,

- eventi meteorici intensi, sempre più estremi a causa degli stravolgimenti climatici.

Tali fattori, naturali e antropici, possono causare fenomenologie tipiche da dissesto idrogeologico quali:

- frane (crolli, ribaltamenti, scorrimenti, espansioni laterali, colamenti, debris e mud flow, movimenti complessi), dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, e

- esondazioni e alluvioni in pianura.

L’alto impatto causato da questi eventi hanno indotto una politica di gestione del rischio idrogeologico non più incentrata sulla riparazione dei danni e sull’erogazione di provvidenze, bensì su una cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione di interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data area (Varnes, 1984). La maggiore criticità nell’analisi della pericolosità di frana deriva generalmente dalla mancanza di informazioni relative alle date di attivazione delle frane e quindi dalla difficoltà di determinare il tempo di ricorrenza. A causa di queste limitazioni, l’analisi più comunemente effettuata è quella della suscettibilità o pericolosità spaziale, che consente di individuare le porzioni di territorio a maggiore probabilità di accadimento di fenomeni franosi (Trigila et alii, 2015).

L’Autorità di Bacino Distrettuale ha il compito di elaborare il Piano di bacino distrettuale per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento.

L’ISPRA svolge attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico riferita all’intero territorio nazionale (artt. 55 e 60 del D. Lgs 152/2006), realizza l’inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) in collaborazione con le Regioni e le Province autonome (art. 6, co. G, della L. 132/2016), gestisce la piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) utilizzata sia per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi già finanziati che per le istruttorie di richiesta di nuovi finanziamenti da parte delle Regioni/Province autonome e provvede alla pubblicazione online della cartografia tematica mediante il SINA (Sistema informativo Nazionale Ambientale).

Il Sistema Nazionale per la Prevenzione dell’Ambiente (SNPA) fornisce un importante contributo di monitoraggio e controllo delle frane, attraverso la gestione di reti regionali di monitoraggio.

Sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, l’ISPRA ha prodotto, nel suo “Rapporto sul Dissesto idrogeologico in Italia: Pericolosità e Indicatori di Rischio”, edizione 2021, Rapporto 356/2021 dell’ISPRA”, una mosaicatura (così viene definita l’elaborazione finale, informativa e grafica, effettuata elaborando i dati regionali, non omogenei per contenuti e temporalità) nazionale delle aree a pericolosità dei Piani di Assetto Idrogeologico-PAI, aggiornando il quadro sulla pericolosità per frane e alluvioni.

L’intero territorio è stato classificato in 5 classi, indicate per ordine crescente di pericolosità da frana, come nel seguito:

- Aree di attenzione PAI - (AA), intese quali porzioni di territorio con informazioni di possibili situazioni di dissesto, a cui , però, non è stata associata ancora alcuna classe di pericolosità;

- Aree a pericolosità da frana PAI moderata - P1;

- Aree a pericolosità da frana PAI media - P2;

- Aree a pericolosità da frana PAI elevata moderata - P1aree a pericolosità (P3);

- Aree a pericolosità da frana PAI molto elevata moderata - P1aree a pericolosità (P4).

Sulla base dei dati ISTAT (aggiornati al 2018) si è proceduto all’elaborazione dei dati territoriali dell’intera regione Campania.

ANALISI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

click sul link dell'indicatore>

| N | INDICATORE | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE SECONDO IL MODELLO DIPSIR | COPERTURA TEMPORALE | COPERTURA SPAZIALE |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Comuni con Aree di Attenzione PAI - AA | L'indicatore descrive il numero di Comuni con Aree di Attenzione PAI – AA, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 2 | Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI moderata–P1 | L'indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI moderata–P1, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 3 | Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI media–P2 | L'indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI media–P2, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 4 | Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI elevata–P3 | L’indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI elevata–P3, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 5 | Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI molto elevata–P4 | L’indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI molto elevata–P4, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 6 | Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI molto elevata–P4 ed elevata – P3 | L’indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a pericolosità da frana PAI molto elevata–P4 ed elevata – P3, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

RISCHIO ALLUVIONI

La Direttiva Alluvioni (2007/60/CE, Floods Directive-FD ), recepita con D. Lgs. 49/2010, sottolinea che, sebbene le alluvioni siano fenomeni naturali impossibili da prevenire, alcune attività antropiche, quali la crescita degli insediamenti umani, l’incremento delle attività economiche, la riduzione della naturale capacità di laminazione del suolo per la progressiva impermeabilizzazione delle superfici e la sottrazione di aree di naturale espansione delle piene, contribuiscono ad aumentare la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad aggravarne le conseguenze. D’altra parte le caratteristiche morfologiche di un territorio, dove spazi e distanze concessi al reticolo idrografico dai rilievi e dal mare sono modesti, lo rendono particolarmente esposto ad eventi alluvionali, noti come piene repentine o flash floods , innescate spesso da fenomeni meteorologici brevi e intensi.

Recenti studi (Drobinski et alii, 2018; Marchi et alii, 2010) evidenziano un aumento della frequenza di tali eventi per l’effetto combinato di variazioni climatiche significative, che alterano il regime termo-pluviometrico e del sempre crescente consumo di suolo, che accentua il carattere impulsivo della conseguente risposta al suolo in termini di deflussi.

Rispetto all’imprevedibilità degli eventi alluvionali, esiste comunque una sorta di ripetitività nell’accadimento degli eventi stessi, nel senso che le medesime porzioni di territorio nel tempo sono state interessate da inondazioni; alcune di queste zone a causa delle caratteristiche morfologiche e di uso del suolo, che condizionano le dinamiche dell’evento e il tipo e per la numerosità e il valore degli elementi esposti al potenziale danneggiamento si configurano come aree a rischio potenziale significativo di inondazione (Potential Significant Flood Risk Area- APSFR, art. 5 della FD).

Ai fini dell’individuazione di tali aree è pertanto fondamentale acquisire un quadro conoscitivo preliminare del rischio (Preliminary Flood Risk Assesment- PFRA, art. 4 della FD) che preveda la raccolta sistematizzata di informazioni quali localizzazione, estensione spaziale e conseguenze associate ai cosiddetti eventi storici (past flood), ma anche l’individuazione di quelle aree che per le loro caratteristiche topografiche e morfologiche, livello di antropizzazione attuale o futuro (sviluppi di lungo termine), possibile inefficacia di opere di difesa esistenti ed effetti dei cambiamenti climatici si possono configurare esposte a rischio alluvione (potential future flood).

L’ISPRA, col suo “Rapporto sul Dissesto idrogeologico in Italia: Pericolosità e Indicatori di Rischio”, edizione 2021, Rapporto 356/2021 dell’ISPRA” ha proceduto alla nuova mosaicatura nazionale delle aree a pericolosità idraulica. La mosaicatura è stata realizzata secondo i tre scenari a livello crescente di pericolosità, così come nel seguito:

• Area a bassa probabilità di alluvione P1 (con tempi di ritorno superiori a 200 anni);

• Area a media probabilità di alluvione P2, con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti);

• Area ad elevata probabilità di alluvione P3, con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti).

Sulla base dei dati ISTAT (aggiornati al 2018) e dei suddetti scenari di pericolosità si è proceduto all’elaborazione dei dati territoriali dell’intera regione Campania.

ANALISI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

click sul link dell'indicatore>

| N | INDICATORE | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE SECONDO IL MODELLO DIPSIR | COPERTURA TEMPORALE | COPERTURA SPAZIALE |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Comuni interessati da Aree a bassa probabilità di alluvione P1 | L'indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a bassa probabilità di alluvione P1, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 2 | Comuni interessati da Aree a media probabilità di alluvione P2 | L'indicatore descrive il numero di Comuni con Aree a media probabilità di alluvione P2, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

| 3 | Comuni interessati da Aree ad elevata probabilità di alluvione P3 | L'indicatore descrive il numero di Comuni con Aree ad elevata probabilità di alluvione P3, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2021 | Provincia |

RISCHIO DA MAREMOTO

Il maremoto (tsunami, in giapponese) è una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua: si manifesta come un rapido innalzamento del livello del mare o come un vero e proprio muro d’acqua che si abbatte sulle coste, causando un’inondazione. A volte si osserva un iniziale e improvviso ritiro del mare, che lascia in secco i porti e le spiagge.

Le onde di maremoto hanno molta più forza rispetto alle mareggiate e sono in grado di spingersi nell’entroterra anche per diverse centinaia di metri (addirittura chilometri, se la costa è molto bassa), trascinando tutto ciò che trovano lungo il percorso: veicoli, barche, alberi, manufatti e altri materiali, che ne accrescono il potenziale distruttivo.

Le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto, non soltanto a causa della sismicità dell’area, ma anche per la presenza di numerosi vulcani emersi (Etna, Vesuvio, Stromboli, Vulcano, Campi Flegrei)e sommersi (Marsili). Nell’area mediterranea a seguito di eventi sismici particolarmente energetici o di fenomeni franosi sottomarini, possano originarsi maremoti distruttivi, anche a causa della forte urbanizzazione delle aree costiere. La propagazione e gli effetti dell’onda sulla costa sono influenzati dai fattori morfologici, quali la linea di costa o la topografia del fondale marino e la quota dell’entroterra, ma anche da fattori antropici, legati all’utilizzo del suolo. Le aree portuali, ad esempio, per la loro conformazione possono amplificare l’energia del maremoto, mentre la presenza di edifici e moli lungo la costa può ridurre la propagazione dell’onda verso l’interno.

Le coste della Campania sono state interessate da un fenomeno di tsunami nel lontano 25 novembre 1343; sulla base delle testimonianze dell’epoca è possibile dedurre che si trattò di un evento significativamente distruttivo che interessò l’intero golfo di Napoli e Salerno. Studi recenti ne ipotizzano la relazione con un evento di frana avvenuto a Stromboli, dove, a seguito di un'eruzione o un terremoto, il rapido e rovinoso crollo dei fianchi del vulcano, avrebbe provocando il maremoto che si sarebbe propagato fino alle coste campane.

Tale ipotesi è stata corroborata di recente da un evento analogo avvenuto il 28 dicembre 2002, quando a seguito di una fase effusiva del vulcano Stromboli, lungo la Sciara del Fuoco, da .una bocca vulcanica sul versante emerso fuoriuscì una colata lavica che originò, in rapida successione, una frana (circa 16 milioni di metri cubi di materiale) ed un maremoto che colpì le coste della Sicilia, le isole Eolie, le coste della Calabria con effetti non privi di rilievo anche lungo le coste del Cilento.

La principale misura adottata a livello nazionale adottate per abbassare il rischio maremoto è il monitoraggio continuo; per le nostre coste è effettuato, a partire dal 2017, dal Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma (SiAM).Tale organismo, di cui fanno parte l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che opera attraverso il CAT – Centro Allerta Tsunami), l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e il Dipartimento della Protezione Civile, opera con la finalità di valutare la possibilità che un terremoto con epicentro in mare o vicino alla costa possa generare un maremoto. Sulla base di queste valutazioni, il Dipartimento della Protezione Civile diffonde i messaggi di allerta con l’obiettivo di attivare, nel minor tempo possibile, il Servizio nazionale di protezione civile e informare la popolazione.

I dati mareografici forniti da ISPRA consentono, infine, di confermare o meno l’eventuale maremoto.

ANALISI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI

click sul link dell'indicatore>

| N | INDICATORE | DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE SECONDO IL MODELLO DIPSIR | COPERTURA TEMPORALE | COPERTURA SPAZIALE |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Comuni costieri classificabili a rischio maremoto | L'indicatore descrive il numero dei Comuni campani classificabili a rischio maremoto, per i danni che potrebbero subire almeno le infrastrutture e gli edifici dislocati lungo la costa a livello del mare, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |

| 2 | Comuni costieri i cui centri abitati principali sono ad una quota media sul livello medio del mare inferiore a 10 metri | L'indicatore descrive il numero dei Comuni campani costieri classificabili a rischio maremoto, per i danni che potrebbero subire i centri abitati principali posti ad una quota media sul livello medio del mare inferiore a 10 m, con i relativi dati di popolazione e superficie | Stato (S) | 2023 | Provincia |